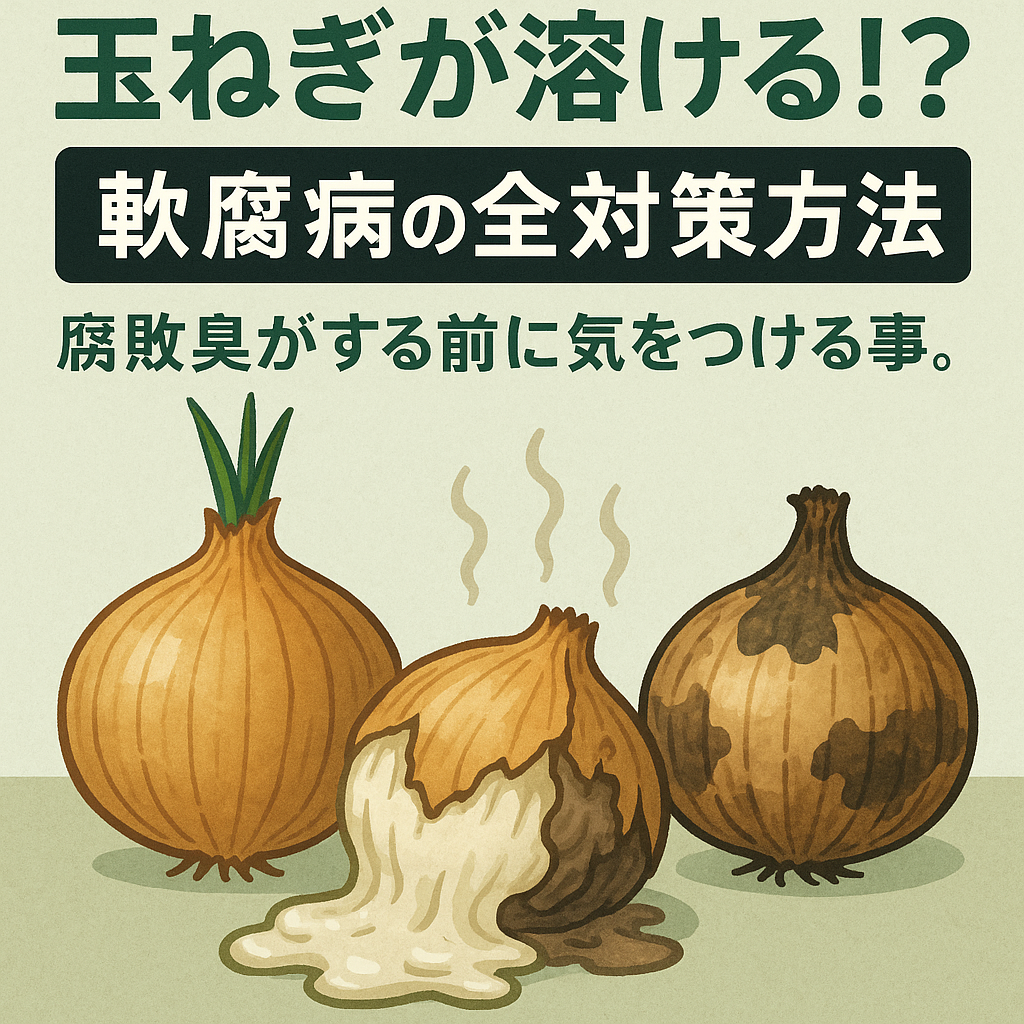

【玉ねぎが溶ける!?】「軟腐病」の全対策方法|腐敗臭がする前に気をつける事

こんにちは、チーパパです。

今日は、“玉ねぎ最大の天敵”、そう――「軟腐病(なんぷびょう)」についてお話しします。

「玉ねぎが、ドロドロに溶けた…」

「たった1株から畑中に腐敗臭が広がった…」

そんな声が、全国の家庭菜園や玉ねぎ農家から後を絶ちません。

でも大丈夫。この記事では、軟腐病の見分け方から、農薬の選び方、散布時期、徹底的に解説します。

今年の玉ねぎ、腐らせたくない人は必読です。

🌱 軟腐病とは?腐る病気、広がる病気。

📌 原因は細菌性の病害

「軟腐病」は細菌(バクテリア)によって起こる伝染病です。真菌(カビ)ではないので、雨や接触で爆発的に広がるのが特徴。

🧅 発病のサインは“首”に出る!

| 発病段階 | 症状 | 見た目 |

|---|---|---|

| 初期 | 鱗茎首部がじっとり濃緑色に変色 | 水っぽくテカる |

| 中期 | 茶色く崩れ、ベトベト状態に | 指で触ると汁が出る |

| 後期 | 鱗茎の中心まで腐敗し、ドロドロに溶ける | 強い腐敗臭 |

✴️ 腐敗臭がしたら、、、ヤツはもういる、、、、、。

☔ 発病しやすい“梅雨の4条件”

-

6月下旬〜7月下旬の梅雨どき

-

日照不足と高湿度

-

25℃を超える高温

-

窒素過多

雨+高温+肥料過多=軟腐病の三重苦!

💥 放置は厳禁!1株出れば全滅リスク

軟腐病は汁に含まれる細菌で感染します。

1株が腐れば、雨水・靴・手袋を通じて他の株に接触感染します。

⛔「1株くらい大丈夫だろう」は禁物!

→ すぐ抜いてビニールで密封廃棄!

🛡️ 防除は“病気が出る前”が勝負!

軟腐病は治す病気ではなく、出さない病気です。

予防こそが最大の防除です。

📅 【実践編】6月〜収穫までの防除カレンダー

| 時期 | 天候 | 対策 |

|---|---|---|

| 6月中旬 | 曇り・雨多し | 銅剤(Zボルドー・クプロシールド)で予防開始 |

| 6月下旬 | 雨前に注意 | アグレプト液剤・カスミンボルドー混用で強化 |

| 7月初旬 | 高温多湿 | 防除間隔は5〜7日ごとに短縮、薬剤ローテ |

| 収穫1週間前 | 発病株確認 | 発病株は除去+スターナ or バクテサイドで拡大抑制 |

💊 目的別!農薬の選び方マトリクス

| 薬剤名 | 主成分 | 予防 | 治療 | 希釈倍率 |

|---|---|---|---|---|

| Zボルドー | 塩基性硫酸銅 | ◎ | × | 500倍 |

| フジドーL | 同上 | ◎ | × | 500倍 |

| アグレプト | ストレプトマイシン | ◎ | ◯ | 1000倍 |

| カセット水和剤 | オキソリニック酸+カスガマイシン | ◎ | ◎ | 1000倍 |

| バクテサイド | オキシテトラサイクリン含有 | ◎ | ◎ | 500〜1000倍 |

💡 最後に|防除は“戦略”です

玉ねぎは、植えた時より肥大期頃が最もリスクが高い野菜です。

軟腐病に罹病すると欠株になる可能性も、、、、。

そして軟腐病は、自然条件の中で完全にゼロにするのは難しい病気でもあります。

だからこそ、防除は“感覚”でなく“計画的に”行いましょう。

✨この記事を読んだあなたへ:今すぐやるべき3つ

-

発病株はすぐ除去+圃場外に処理!

-

天気を確認し、雨前に防除予定を立てる

- 窒素肥料を見直し、徒長を抑える(次の為に反省)

あなたの玉ねぎ畑を守るために――予防が9割です。

この記事が、今年の成功につながりますように。

ChatGPT に質問す