今年の失敗から学ぶ、来年に活かせるジャガイモづくりのヒント

皆さんこんにちはチーパパです。

皆様イモの収穫終えましたか?

土をほってみると衝撃的なイモ多くなかったですか?

今回の記事は、今年の反省を活かし、来年に向けた対策内容となっております。

1.今年の収穫を振り返って

今年も無事?に男爵薯の収穫を終えました。

ただ、今年は例年に比べて特徴的なことがありました。

- 高温・干ばつの夏 → 生育後半に雨が続いた

- 2次成長したイモが多発

- そうか病の発生も目立つ

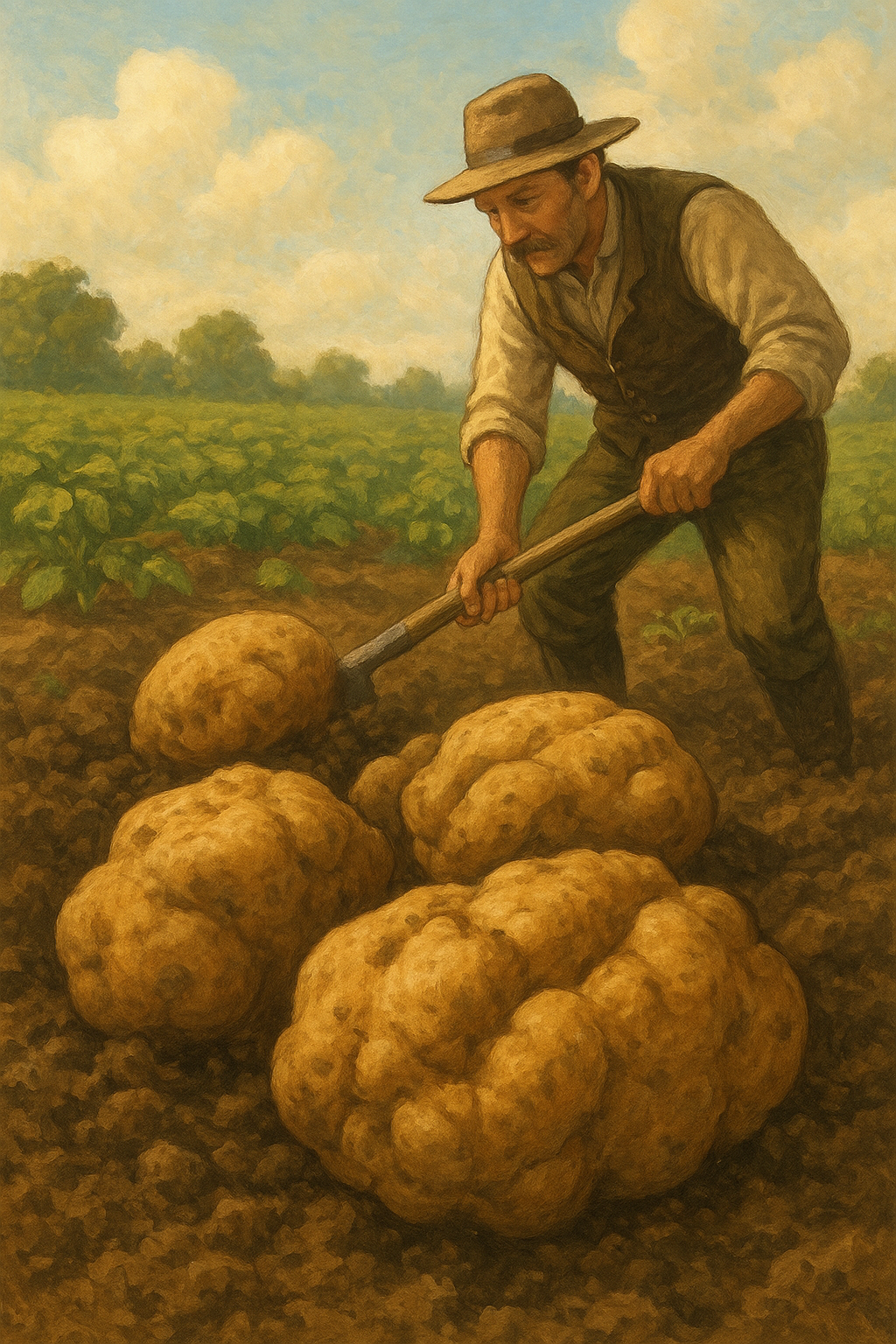

味自体は変わらず美味しいのですが、見た目に大きな影響が出ました。特に2次成長のイモは、形がゴツゴツしてしまい、厳しい仕上がりに…。

2.「2次成長」とは?そのメカニズム

今年のように干ばつの後に雨が続くと、芋が再び成長を始めることがあります。

これを「2次成長」と呼びます。

- 一度成長が止まったイモが、再び肥大を開始

- 表皮が割れたり、段差ができたり、ゴツゴツした形に

- 主に水分条件の急変が原因

つまり、水分の安定供給ができなかった年に起こりやすい現象です。

3.「そうか病」とは?そのメカニズム

もう一つ、今年目立ったのがそうか病です。

- 病原菌:Streptomyces scabies(放線菌)

- 特徴:イモの表面にかさぶたのような病斑ができる

- 発生条件:

- 土壌が乾燥 → 発生しやすい

- pHが高め(中性~アルカリ性) → 発生が助長される

つまり、今年の干ばつと土壌条件が重なって発生が増えたと考えられます。

4.対策方法(家庭菜園・農家向け)

◆ 2次成長の対策

- 土壌水分を一定に保つ(マルチ、かん水管理)

- 極端な干ばつ後の過剰なかん水を避ける

- 品種選び(2次成長しにくい品種を選ぶ)

◆ そうか病の対策

- pHを下げる(酸性資材:硫黄粉、硫酸アルミニウムなど)

- 有機物のすき込みで土壌環境を改善

- 輪作を徹底し、連作を避ける

- 種イモの消毒を徹底

5.まとめ

今年のジャガイモは、

- 高温干ばつの後の降雨で2次成長が多発

- 土壌条件と干ばつでそうか病が多発

という厳しい結果になりました。

ほとんど、こんなのばっかり。

ただし、味は例年通り美味しい!

形や見た目に課題は残りましたが、家庭で食べる分には十分楽しめそうです。

来年は水分管理や土壌改良を徹底し、より良い男爵薯を目指していきたいと思います。

みんなで美味しい作物を作りましょう!