大豆を守る!茎疫病と亜リン酸の上手な付き合い方法

今年も見つけました。大豆の茎疫病!!

干ばつ傾向な年でも急に大豆に異変。。。。

こんにちはチーパパです。

大豆は味噌や枝豆としても人気のある作物ですが、病気に悩まされることもあります。

その中でも特に注意したいのが 「茎疫病(くきえきびょう)」 です。

今回は茎疫病の特徴と、最近注目されている 亜リン酸(あリンさん) を使った対策について、家庭菜園向けに分かりやすくご紹介します。

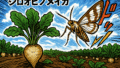

大豆の茎疫病とは?

- 発生しやすい時期:6月~8月の梅雨や台風のころ

- 発生しやすい環境:畑に水がたまりやすい、排水が悪い場所

- 病気の原因:土の中に長く残る「卵胞子」というカビの仲間

写真を見てもらうと根の付け根が黒いですよね

病気の流れ

- 芽が出たばかりの頃:芽が土の中で腐ってしまい、立ち枯れになる

- 生長してから:茎の根元が茶色に腐り、株全体がしおれてしまう

※ 湿った環境が続くと一気に広がります。

水が溜まりやすいところに散見されますね。

家庭菜園でできる防ぎ方

- 水はけを良くする:うねを少し高くして水がたまらないようにする

- 同じ場所に続けて植えない:2~3年は違う作物を植えて、連作を避ける

- 抵抗性のある品種を選ぶ:品種によっては強いものがあります

- 残った茎や根は片付ける:畑にそのままにせず、きちんと処理

農薬はあるものの「決定打」はなく、家庭菜園では環境づくりが第一です。

亜リン酸(あリンさん)の効果

最近、大豆の茎疫病対策で注目されているのが 亜リン酸 という資材です。

特徴

- 水に溶けやすく、根や葉からすぐに吸収される

- 植物の栄養(リン酸)として利用される

- 病気に対する「抵抗力」を高める効果もある

使い方のポイント

- タイミング:芽が出た直後から3本葉くらいまでの早い時期

- やり方:300~500倍に薄めた液を「株元」に散布

- 効果:

- 茎疫病の発病を大幅に減らす

- 出芽がそろいやすく、根の張りが良くなる

- 豆が大きくなりやすく、収量アップにつながる

※ 今のところ「薬害(濃すぎて株が傷む)」は確認されていません。

家庭菜園でのおすすめ管理

- まずは 水はけの良い畝づくり

- 連作を避ける

- 必要に応じて 亜リン酸を初期に株元散布

- 茎や根を残さず片付ける

これで病気のリスクをぐっと減らせます。

まとめ

- 茎疫病は「水がたまりやすい畑」でよく出る病気

- 家庭菜園では 排水対策+連作回避 が一番大事

- 亜リン酸を上手に使えば、茎疫病を抑えつつ収穫量も増やせる

大豆を元気に育てて、

美味しい秋の収穫を楽しみましょう!!

参考文献

・亜リン酸肥料による黒ダイズの増収効果と茎疫病に及ぼす影響 前川和正(兵庫県立農林水産技術総合センター)

・新。北海道病害虫ガイドブック