葉色を戻したい!!しかしそれは、、、

どうも、チーパパです。

植物は素直なもんで、日々生育していく中で、

ちょっと体調が悪くなったりすると、

何かしらの合図を送ってくれています。

というもの、植物には一般的に自身で治癒する能力はないからです。

よく、「葉色が戻った!!」

などの声が聞かれますが、

葉色が戻ったのは新たに生育してきた葉であり、

黄化した葉などは枯れてなくなっています。

黄化した葉を見逃していたら、

新しい葉の調子も良くはなりません。

葉の様子がおかしく、

緊急で対応すべき時に何を確認するべきかを、

確認できる内容となっています。

では私の経験をもとにお伝えしていきます。

日照

植物のにとって光は大切な要素です。

皆様一度は聞いたことがある、

そう、光合成です。

光合成

光合成とは、

独立栄養生物が、葉緑素体上で太陽の光輻射エネルギーを利用し、

化学エネルギーに変換することで、空気中の二酸化炭素と根から吸収した水とで有機物を合成し、酸素を発生させる反応のことをいう。

※知っておきたい 土壌と肥料の基礎知識 肥料にいろいろと施肥の基本 加藤哲郎 著

植物で一番大切なのが光合成です。

日照不足などで光合成ができないと、明らかに生育不良となります。

日照不足

日照不足や、光が当たりづらい場所では、吸収エネルギーとなる糖の供給が止まり、

養分吸収の低下が起きる。その為、生育不良となる事が多いです。

日焼け

日照があることは、光合成ができるし植物にとってもちろんいい。

だが、近年の高温多湿の影響で、葉が日焼けしてしまう事もある。(燃えるわけではないが)

他の反応との違い

日照不足が起こると養分吸収が低下してしまうので、

要素欠乏を同じ様な症状になることが多いです。

畑ですと、木の陰になっている部分とそうでない部分では生育に段差ができますし、

収穫時期などもズレてきてしまいます。

気象状況や、地理的要因を確認しましょう。

肥料不足の場合

肥料とは栄養分の事です。

土壌に栄養がたっぷりでしたら正直いらない。。

が、侮ってはいけません。

肥料があったから今日の世界の人口が賄えていると言っても、

過言ではありません。

肥料の歴史は以前の記事から↓

3要素肥料?いるの? → い〜る!!

肥料不足の場合、養分によって現れる症状が違います。

窒素不足

- 全体に小さく、古い葉から黄化が始まり全体が黄化してくる。

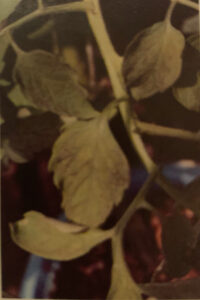

リン酸不足

- 古い葉に光沢がなく暗緑色。

- 花や実が着きにくい、植物体が全体に小さい。

- 葉が紫色。

※リン酸欠乏のトマトの葉

図解でよく分かる 土・肥料のきほん 一般財団法人 日本土壌協会

※リン酸欠乏のハダカムギ(緑の部分)

図解でよく分かる 土・肥料のきほん 一般財団法人 日本土壌協会

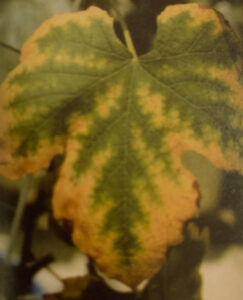

カリ不足

- 古い葉(下葉)が黄色くなっている。

- 古い葉の先端が黄色くなっている。

- 先端だけじゃなく縁が黄色くなっている。

- 縁が褐色になり葉の内部が黄色くなってきた。

※ぶどうのカリウム欠乏の症状

図解でよく分かる 土・肥料のきほん 一般財団法人 日本土壌協会

マグネシウム不足

- 下葉(古い葉)の色が黄化してきた。

- 下葉(古い葉)の葉脈間(葉の葉脈の間)の色が黄色い。

※トマトのマグネシウム欠乏の症状

図解でよく分かる 土・肥料のきほん 一般財団法人 日本土壌協会

病害虫の場合

病気

病原菌はウィルス、ファイトプラズマ、細菌および菌類(いわゆるカビ:糸状菌)で、

わが国の植物には、これらによって約6,000種もの病気が発生する。

このうち約70〜80%が菌類によって発病し、

残りの約20〜30%の病害はウィルス、ファイトプラズマ、細菌によって発病する。

※病気、害虫の出方と農薬選び 米山伸吾 より抜粋。

※イモの疫病?

害虫

害虫は種類によって加害(好む)植物が決まっているので、それを加害するが、

その植物がなければ、次に好む植物を加害する。

植物は害虫を寄せ付けない性質を持っていない。

※病気、害虫の出方と農薬選び 米山伸吾 より抜粋。

※ネギ ネキリムシ。

要素欠乏か病害虫かの判断は、その場ではなかなか難しいです。

私の感覚として病害虫である事が多いように思います。

要素欠乏→病害虫になる事もあり、

人間が気付くときには病害虫が広がっているイメージですかね。

マメに植物を観察して、小さな変化に早く気付く事が大切かと。