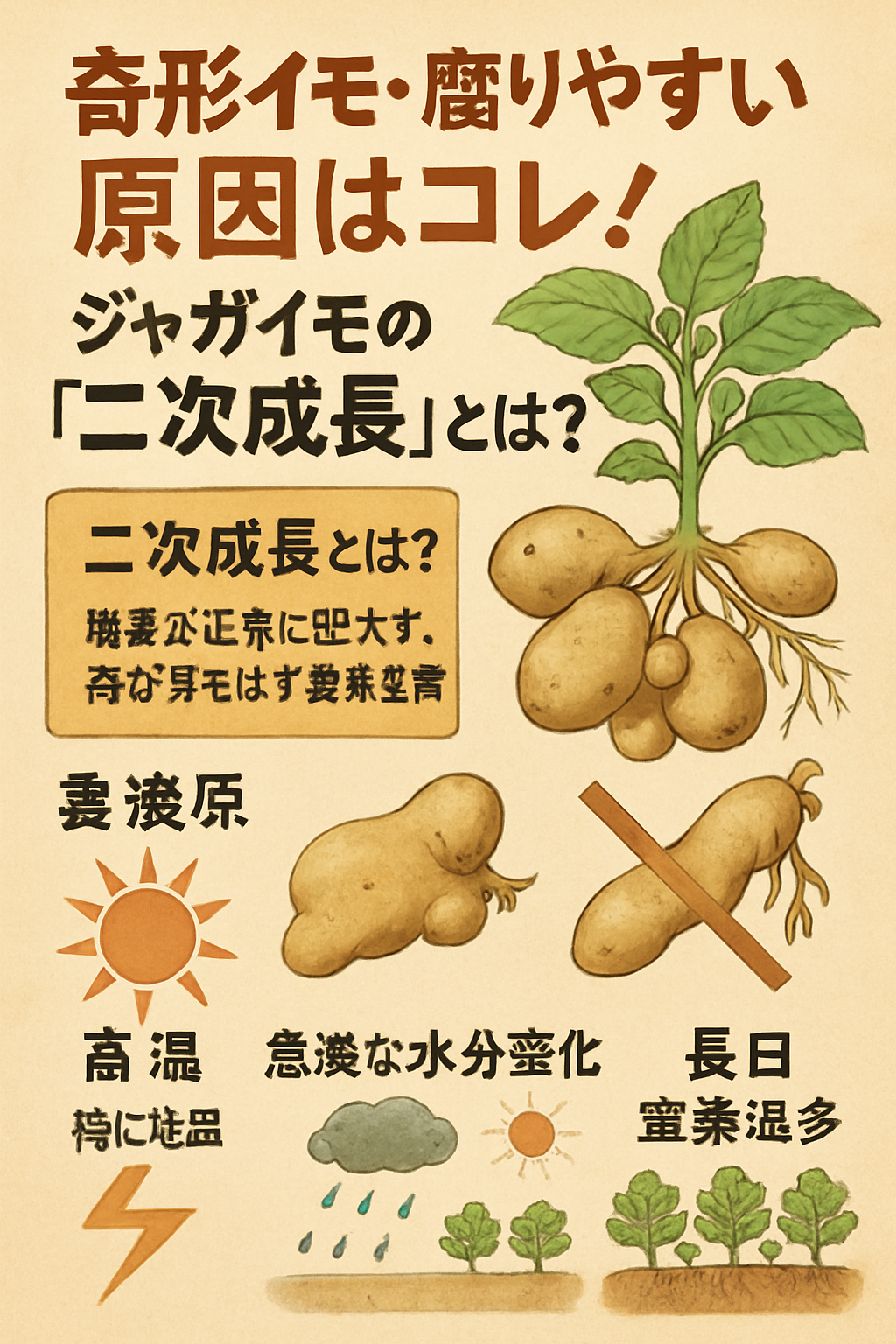

【奇形イモ・腐りやすい原因はコレ!】ジャガイモの「二次生長」とは?塊茎形成の仕組みと防ぐ方法【保存版】

🥔「ジャガイモがヘンな形に…」その原因、二次生長かもしれません!

ジャガイモを育てていると、

- 「ひょうたん型のイモができた…」

- 「収穫したら芽が出てる!?」

- 「保存してもすぐ腐る…」

こんな経験、ありませんか?

どうもチーパパです。

その正体は「二次生長」。(動物は成長、植物は生長、、、)

塊茎が正常に肥大せず、再び芽を出すなどの異常生育で、品質・収量に大きく影響します。

この記事では、プロ農家も家庭菜園も知っておきたい、

✅ 塊茎形成のメカニズム

✅ 二次生長の原因と症状

✅ 失敗を防ぐための実践対策

を徹底解説します!

🧠 ジャガイモの「塊茎」ができる仕組みを知ろう!

まずは基本となる「塊茎形成」の条件から。

これを押さえておくことで、異常の早期発見と予防が可能になります。

① 日長(昼の長さ)が重要!

| 日長条件 | 塊茎への影響 |

|---|---|

| 短日(12時間以下) | 塊茎形成が早く進む |

| 長日(16時間前後) | ストロン(地下茎)が伸び、塊茎形成が遅れる☞ そのぶん葉が茂り、光合成が活発→収量増も期待 |

🌟【ポイント】長日だから悪いとは限らない!

光合成量を活かせる環境なら最終収量UPも。

② 温度もカギ!理想は「やや涼しめ」

| 温度条件 | 影響 |

|---|---|

| 20℃以下 | 最も塊茎がよく育つ |

| 30℃以上 | 塊茎形成はほぼ停止。葉や茎ばかり育つ |

| 夜温が低い(10~23℃) | 栄養が塊茎に集中。高温でもイモがつく |

🌡️【注意】日中が高温でも、夜間が涼しければ問題なし!

北海道など高緯度地域の夏栽培にピッタリの理由です。

(最近はものすごく暑そうですけど、、、)

③ 日長×温度の「組み合わせ」で決まる

| 条件 | 効果 |

|---|---|

| 短日 × 夜温23℃以下 | 日中30℃でも塊茎形成OK |

| 長日 × 昼17℃ × 夜10℃ | 最も塊茎が多く形成されやすい |

⚠️ 要注意!これが「二次生長」だ!

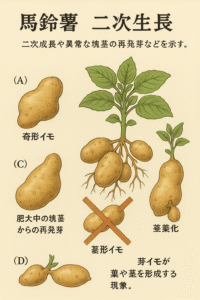

二次生長とは?

一度肥大を始めたイモが、再び成長・発芽してしまう異常生育。

「二次生長」「異常塊茎」とも呼ばれます。

【主な症状】

※イメージ

| 現象 | 内容 | 問題点 |

|---|---|---|

| 🔄 奇形イモ | ひょうたん型・細長い・芽が出る | 見た目が悪く、でんぷん価が低下 |

| 🌱 孫イモ発生 | 肥大中のイモが再び芽を出す | 養分が分散して収量ダウン |

| 🌿 茎葉化 | イモの先から葉や茎が出てくる | デンプンが使われ保存性低下 |

😨これらは、食味・保存性・収量・種イモとしての価値すべてに悪影響!

🔥 二次生長の原因を突き止めろ!

| 主因 | 詳細 |

|---|---|

| 🔥 高温(特に地温) | 芽の休眠が破れて再発芽。昼間の強烈な暑さに注意 |

| 💦 急激な水分変化 | 大雨やかん水による急変でイモが混乱 |

| ☀️ 長日条件 | 茎葉が過剰に伸び、イモへの養分移行が乱れる |

| 🧪 窒素過多 | 葉ばかり茂ってイモが育ちにくくなる |

✅ 今すぐできる「二次生長」対策

対策1|地温を下げる

- 培土でイモに直射日光を防ぐ(コレは皆様だいたいやっている、、、)

- 暑い日はかん水(朝か夕方)で土を冷やす

対策2|肥料は控えめに!

- 元肥中心にして、追肥は最小限に(特に生食、加工イモ?)

- 特に窒素分のやりすぎ厳禁

対策3|水分管理を安定させる

- 過湿・乾燥の繰り返しを避ける

- マルチ栽培で地温・湿度を安定させるのも効果的

対策4|品種と時期を見直す

- 二次生長が起きにくい品種を選ぶ

- 高温期の栽培を避ける

📝 まとめ|環境管理がジャガイモ成功のカギ!

| 良い環境 | 二次生長を防ぐコツ |

|---|---|

| 短日×低温 | 塊茎が早く・安定して形成される |

| 高温×長日×窒素過多 | 二次生長が発生しやすく品質ダウン |

地温管理・水やり・肥料の調整をしっかり行えば、

二次生長を防いで、形の良いおいしいジャガイモが育ちます!

🎯この記事はこんな方におすすめ!

- ジャガイモ栽培で奇形や発芽に困っている方

- 収穫量や保存性を改善したい農家・園芸愛好家

- 二次生長を根本から防ぎたい方

📚参考文献

- 『農業技術大系』作物編 第5巻

第四章 塊茎の形成と生理的障害

農業はコントロールが出来ないこ事が多く大変ですよね。。

自身でコントロールできる事をコツコツやっていきましょう!